BLACK-OUT

un risque énergétique grandissant

La tempête Kirk de 2024 ou le récent blackout ibérique ont montré à quel point nos réseaux sont fragiles. Avec une intensification des aléas climatiques et la montée en puissance des renouvelables, le risque de panne systémique ne cesse d’augmenter. Au sein du PEPR, le projet PowDev vise justement à développer des solutions pour renforcer la résilience du système face à ces bouleversements.

Par Adrien Burq, Anastasia Akakpo-Numado et Greta Cazzaniga (LSCE), Ibtissem Khelifati (UMI SOURCE) et Xianyi Yang, Alicia Bassière et Anne Barros (LGI)

Le 9 octobre 2024, la tempête post-tropicale Kirk a balayé le nord de l’Espagne et la France, privant 300 000 foyers en Espagne et 65 000 en France d’électricité, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, où certains sont restés coupés plusieurs jours malgré une réalimentation rapide pour 70 % d’entre eux. Six mois plus tard, le 28 avril 2025, un blackout ibérique d’origine encore mal élucidée a plongé dans le noir des millions de foyers en Espagne, au Portugal et dans le Sud-Ouest de la France pendant plus de douze heures, exposant brutalement la vulnérabilité de nos sociétés à une simple panne systémique. Ces événements montrent qu’un blackout peut avoir des conséquences majeures : hôpitaux privés de courant, industries à l’arrêt, communications interrompues… À l’heure où les réseaux intègrent massivement des énergies renouvelables tout en étant de plus en plus exposés aux extrêmes climatiques, étudier les blackouts n’est plus une option, mais un impératif pour garantir la sécurité énergétique.

Ces phénomènes (vagues de chaleur, tempêtes, sécheresses, inondations) étaient autrefois rares, mais le réchauffement climatique d’origine humaine les rend plus fréquents et plus intenses. L’air plus chaud aggrave les vagues de chaleur et les sécheresses tout en transportant plus d’humidité, ce qui renforce les fortes pluies. Le GIEC a confirmé que le changement climatique a déjà accru la probabilité de ces extrêmes.

Ces deux dynamiques – changement climatique et transition énergétique – interagissent et accentuent le risque de coupures massives. Les sources renouvelables, comme l’éolien et le solaire, peuvent être indisponibles précisément lorsque la demande est forte, tandis que les infrastructures du réseau deviennent plus exposées aux dommages physiques. Comprendre comment ces systèmes réagissent aux chocs climatiques extrêmes est essentiel pour garantir la sécurité énergétique et renforcer la résilience ; c’est précisément l’objectif du projet PowDev, qui modélise les risques de blackout dans des réseaux électriques à forte part d’énergies renouvelables.

Qu’est-ce qu’un blackout et comment se déclenche-t-il ?

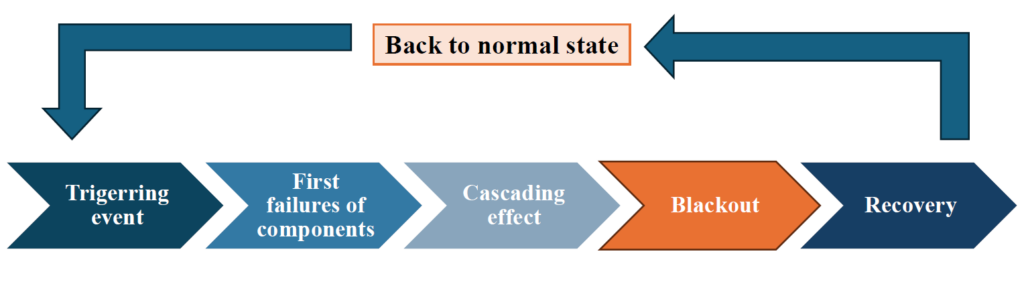

Un blackout est une perte soudaine et à grande échelle de l’alimentation électrique, touchant des zones étendues, voire des régions entières. Parmi ses multiples causes, les événements climatiques extrêmes en deviennent une des plus fréquentes , notamment dans des systèmes de plus en plus alimentés par des énergies renouvelables. Ces systèmes reposent sur trois composantes principales: la production, le transport et la distribution, toutes exposées à différents types de risques climatiques. Les sources renouvelables sont particulièrement vulnérables, car elles dépendent des conditions météo : les panneaux solaires nécessitent du soleil, les éoliennes un vent constant, et l’hydroélectricité des débits stables. Mais ce sont les lignes de transport qui souffrent le plus : les lignes aériennes peuvent être endommagées par le vent, la chaleur ou le givre ; tandis que les câbles souterrains peuvent subir des infiltrations d’eau ou des inondations.

Lorsqu’une partie du réseau tombe en panne, l’électricité est automatiquement redirigée vers d’autres lignes. Comme l’eau dans un réseau de canalisations, elle cherche de nouveaux chemins. Mais cette redistribution peut surcharger les composants voisins, les poussant à leur tour à l’échec. Cet effet domino, appelé effet de cascade, peut rapidement dégénérer en blackout : une perte systémique et généralisée d’électricité. La montée en puissance des énergies renouvelables complexifie encore les choses. Contrairement aux centrales traditionnelles, les sources renouvelables sont souvent petites, dispersées, et multipliant ainsi les composants et les connexions. Cela rend les flux plus difficiles à contrôler et la stabilité de la tension plus délicate à maintenir – augmentant les risques de pannes en cascade si le système n’est pas finement piloté.

Pour prévenir les coupures massives, les opérateurs peuvent isoler certaines zones du réseau ou déconnecter temporairement des secteurs non essentiels afin de soulager la charge. Les réseaux intelligents (smart grids) offrent des outils pour des réponses plus rapides et ciblées. Mais à mesure que l’électricité devient centrale dans des secteurs comme les transports, l’industrie ou le numérique, les enjeux augmentent. Par ailleurs, la complexité accrue des smart grids rend leur gestion plus délicate. Nos outils gagnent en efficacité, mais les risques, eux aussi, grandissent. Si ces protections échouent, les conséquences peuvent être immédiates et sévères. Un blackout peut survenir en quelques minutes, lorsque les défaillances se propagent plus vite que la capacité de réponse des opérateurs. Dans une économie fortement électrifiée, les impacts peuvent être profonds : hôpitaux et communications perturbés, production industrielle stoppée, mise en danger de la sécurité publique. Les répercussions sociales et économiques peuvent s’amplifier rapidement, faisant de la résilience une priorité absolue.

Si les protections échouent, un blackout peut survenir en quelques minutes, avec des conséquences sévères dans une économie très dépendante de l’électricité : hôpitaux et communications perturbés, activité industrielle stoppée, sécurité publique menacée. Le rétablissement est complexe : il faut d’abord évaluer les dégâts et lancer les réparations, souvent retardées par des routes impraticables, des inondations ou des conditions météorologiques défavorables, et le réseau peut subir d’autres dommages si sa stabilité n’est pas assurée. La remise en service doit être progressive : on démarre par les centrales capables de se relancer seules (hydraulique, batteries), puis on reconnecte les autres segments en priorisant les services vitaux comme les hôpitaux, tout en maintenant la stabilité globale. Les énergies renouvelables peuvent aider à la reprise, mais leur variabilité complique la coordination.

Enfin, le coût d’un blackout dépasse largement celui des réparations physiques. Les dommages directs aux infrastructures ne sont qu’une partie du problème. Les pertes économiques liées à l’arrêt des activités productives représentent souvent la plus grande part, surtout dans des économies où les secteurs sont fortement interconnectés. Si les blackouts deviennent fréquents, ils peuvent freiner durablement la croissance et le développement.

C’est pourquoi le projet PowDev adopte une approche globale de la résilience face aux blackouts. Il modélise toute la chaîne des événements – des aléas climatiques aux défaillances du réseau, de la logistique de réparation à la planification des infrastructures. Mais PowDev va plus loin : il intègre les impacts économiques, les réponses politiques, et les enjeux de justice sociale, car la résilience n’est pas seulement une question technique, c’est un défi collectif.

ÉTUDE DE CAS EN BRETAGNE

Modéliser l’ensemble du réseau électrique français serait à la fois ambitieux et particulièrement chronophage. Par ailleurs, chaque région présente des spécificités propres – en termes de ressources énergétiques, de conditions météorologiques et de vulnérabilités – qui influencent fortement leur trajectoire de transition énergétique. Travailler à une échelle plus restreinte permet également une meilleure prise en compte des données locales et facilite la validation des modèles.

Dans cette optique, nous avons choisi de débuter par la modélisation et le calibrage de nos stratégies à l’échelle d’une région : la Bretagne. Ce territoire combine un fort potentiel de développement éolien – une filière dans laquelle la France accuse un certain retard – et une vulnérabilité marquée à des événements climatiques bien identifiés, comme les tempêtes et les inondations. L’objectif à terme est de développer des méthodes réplicables à d’autres régions et de renforcer notre expertise en modélisation territoriale.

Plus d'actualités Article