Quand l’ACV éclaire

la transition énergétique

Professeur à l’Université de Bordeaux, Guido Sonnemann dirige le groupe CyVi (Cycle de Vie et Chimie Durable) à l’Institut des Sciences Moléculaires et coordonne le projet LCA-TASE. Grâce à son expertise et son engagement, est aujourd’hui une référence dans le domaine de l’analyse du cycle de vie et de la gestion durable des ressources.

Par Catalina Sanabria, chargée de projet LCA-TASE

Comment définiriez-vous l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) à la fois de manière rigoureuse et accessible ?

L’ACV est une méthode scientifique encadrée par des normes internationales (ISO 14040 et 14044) qui permet d’évaluer de manière globale, systémique et quantifiée les impacts environnementaux et de plus en plus souvent les aspects sociaux et économiques à travers l’Analyse de la Durabilité du Cycle de Vie (ADCV). Elle couvre l’ensemble de leur cycle de vie : de l’extraction des ressources, le raffinage à la fabrication, transport, l’usage, jusqu’à la fin de vie (recyclage, incinération, etc.).

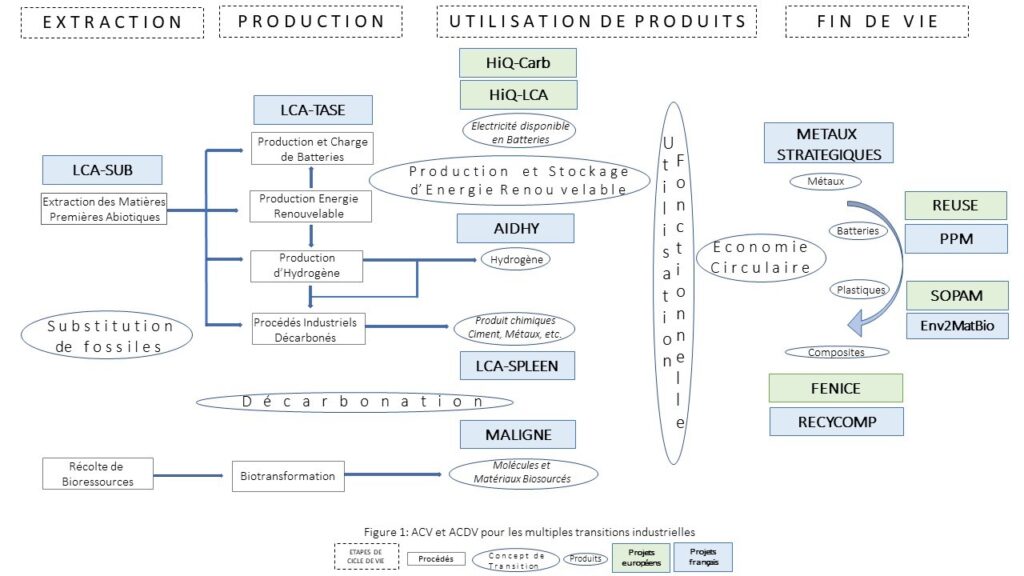

L’ACV repose sur l’analyse de flux de matières et d’énergie, traduits en indicateurs d’impacts tels que le changement climatique, l’eutrophisation, la toxicité, etc. C’est un outil fondé sur des données scientifiques, qui vise à éviter les transferts des impacts environnementaux, en identifiant les « points chauds » d’un cycle de vie, elle guide l’écoconception, la recherche et les politiques publiques vers des solutions vraiment durables. En somme, c’est une boussole scientifique pour la transition écologique et durable (voir Figure 1).

Pourquoi l’ACV est-elle au cœur des enjeux de la transition énergétique ?

Toutes les technologies dites « vertes » ne sont pas forcément durables sur l’ensemble de leur cycle de vie. Un panneau solaire, par exemple, n’émet pas de CO₂ en fonctionnement, mais sa fabrication et son recyclage ont un impact. L’ACV permet d’évaluer objectivement la performance environnementale d’une technologie à long terme. Elle est essentielle pour développer des solutions réellement durables, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, qui doit être exemplaire dans la décarbonation de l’économie.

Quel est l’objectif du projet LCA-TASE, et que représente son intégration dans un programme national ?

LCA-TASE vise à fournir aux acteurs français de la transition énergétique des méthodologies ACV de nouvelle génération. Cela inclut l’intégration de modélisations dynamiques et prospectives, la prise en compte des services écosystémiques, et l’analyse des technologies à toutes les étapes de leur cycle de vie, de l’échelle du laboratoire à celle industrielle.

Le fait d’intégrer ce projet dans le PEPR TASE lui confère une dimension stratégique : elle renforce la coordination entre chercheurs, industriels et parties prenantes à l’échelle nationale, et permet un alignement fort avec d’autres projets PEPR, notamment ceux sur l’hydrogène, les réseaux intelligents ou les batteries durables (voir figure 1).

Avec qui travaillez-vous au sein du consortium ?

Le projet LCA-TASE s’appuie sur un consortium multidisciplinaire réunissant des centres de recherche et centres de formation comme le BRGM, le CEA, l’IFPEN, l’INRAE, l’ENSAM, Mines Paris, et l’Université de Bordeaux. Ensemble, ils abordent de manière intégrée les enjeux liés à la production, au stockage et à l’usage de l’énergie. Des contacts sont aussi établis avec des industriels comme RTE.

Nos approches dépassent les critères classiques de l’ACV, en intégrant des dimensions encore peu explorées, telles que la biodiversité, les services écosystémiques, la circularité des matériaux et même le ressenti paysager, utiles pour mieux comprendre le rejet de certaines infrastructures comme les éoliennes terrestres.

LCA-TASE est également connecté à des initiatives sur le photovoltaïque biosourcé ou l’agrivoltaïsme. Cela permet de placer l’ACV au cœur des innovations liées à la transition énergétique et contribue à la formation d’une nouvelle génération de chercheurs — avec déjà 6 doctorants et 10 post-doctorants engagés dans cette dynamique.

Quel est l’impact attendu ?

Nous allons fournir une collection de données ACV à l’échelle nationale sur les systèmes énergétiques renouvelables, au service des chercheurs, industriels et décideurs. Cela permettra à la France de disposer une vision claire et prospective des impacts de ses choix technologiques, pour garantir une transition énergétique souveraine et durable. Ce projet contribue aussi à structurer la communauté scientifique française en ACV, en renforçant sa visibilité et sa compétitivité à l’échelle européenne.

Plus d'actualités Article