La flexibilité énergétique

Dossier : FlexTASE, Flex-Mediation et Fine4Cast, trois projets scientifiques parmi les quinze qui composent le PEPR TASE, répondent aux défis scientifiques relatifs à la flexibilité de la demande et au déploiement massif des énergies renouvelables.

A la suite de l’Accord de Paris sur le Climat, une transformation énergétique majeure combinant une plus grande efficacité énergétique, l’électrification du transport et de l’industrie et le déploiement massif d’énergies renouvelables (ENRs) a été tracée par l’union Européenne et les Etats. Ces orientations sont mises en œuvre dans le cadre d’un marché européen de l’électricité portant sur la production et la fourniture dont les modalités opérationnelles sont définies et organisées par chaque état. Le déploiement massif de l’électricité renouvelable amplifie la multiplication des points de production et d’injection dans le réseau et la substitution d’énergie de stock (fossile – et fissile pour les pays nucléarisés) par des énergies de flux dont la source peut être intermittente (photovoltaïque) et varier selon la météorologie. La recherche d’une plus grande autonomie portée par des acteurs socio-économiques ou par des ménages s’étend désormais à l’énergie, ce qui rend encore moins prévisibles le soutirage et l’injection dans le réseau public de distribution. A la fois structurelles et systémiques, ces évolutions sont en cours et devraient s’amplifier quelles que soient les projections d’énergie nucléaire en France.

Or, l’équilibre permanent entre l’injection et le soutirage en toute section du réseau électrique est un impératif : définies depuis l’essor du réseau électrique, les fourchettes en termes de tension et de fréquence ne permettent pas au réseau électrique d’absorber les fluctuations d’électricité contrairement au réseau de gaz. Sur des temporalités très courtes, le risque est la coupure d’une partie du réseau, qui peut-être choisie (il s’agit alors de délestage) ou subie (il s’agit de phénomènes de type black-out), induisant dès lors la cessation brutale de livraison des usagers d’un territoire voire de plusieurs pays. Sur le temps long, il importe de limiter l’ampleur des fluctuations de prix à la hausse (elles pénalisent les consommateurs) comme à la baisse (elles compromettent l’investissement dans la production d’électricité).

Les stratégies d’intégration de l’énergie renouvelable reposent communément sur trois piliers : le renouvellement et le développement de moyens productions pilotables décarbonés (centrale nucléaire ou biomasse), la mobilisation de stockages réversibles (par exemples, batterie électrochimique et réservoir hydro-électrique) et l’ajustement temporel du soutirage du réseau par ses utilisateurs consommateurs, autrement dit, la partie « demande » du marché de l’électricité. Opérée en aval du compteur, cette dernière, que l’on appellera « Flexibilité de la Demande », repose aussi bien sur la limitation ou le déplacement temporel des activités consommatrices que sur la gestion des stockages d’énergie et la mobilisation de sources alternatives. L’intégration massive des énergies renouvelables dans le mix électrique appellent un renouvellement conjoint du pilotage du réseau et des interactions entre fournisseurs, consommateurs et pro-sommateurs.

Les stratégies d’intégration de l’énergie renouvelable reposent communément sur trois piliers : le renouvellement et le développement de moyens productions pilotables décarbonés (centrale nucléaire ou biomasse), la mobilisation de stockages réversibles (par exemples, batterie électrochimique et réservoir hydro-électrique) et l’ajustement temporel du soutirage du réseau par ses utilisateurs consommateurs, autrement dit, la partie « demande » du marché de l’électricité. Opérée en aval du compteur, cette dernière, que l’on appellera « Flexibilité de la Demande », repose aussi bien sur la limitation ou le déplacement temporel des activités consommatrices que sur la gestion des stockages d’énergie et la mobilisation de sources alternatives. L’intégration massive des énergies renouvelables dans le mix électrique appellent un renouvellement conjoint du pilotage du réseau et des interactions entre fournisseurs, consommateurs et pro-sommateurs.

Les projets de recherche FlexTASE, Flex-MEDIATION et Fine4Cast portent sur les variabilités de la production et l’ajustement temporel flexible de la demande : ses déterminants météorologiques, ses pratiques individuelles et collectives, y compris celles ayant trait à l’organisation du marché de l’électricité et aux coopérations. Ils s’intéressent aussi aux médiations en direction des usagers et développent des outils de pilotage du réseau et d’appareils électriques. L’ensemble relève donc de ce que l’on appelle communément la flexibilité. Du point de vue du gestionnaire de réseau, la flexibilité qualifie le potentiel de modulation de la demande, c’est à dire du soutirage d’électricité par un ensemble d’utilisateurs finaux.

- FlexTASE focalise sur l’identification des réservoirs et des leviers de mobilisation des flexibilités directes (déléguées à des automatismes) et indirectes (passant par l’envoi de signaux incitatifs aux acteurs consommateurs) et la mise au point d’outils pour quantifier, modéliser et mobiliser ces réservoirs de flexibilité.

- FLEX-MEDIATION analyse les actions de médiation menées par des organisations intermédiaires – telles que les agrégateurs et les communautés énergétiques – et les mutations ad hoc du cadre réglementaire

- Fine4Cast travaille sur la question de la prévision des productions des énergies intermittentes pour permettre ensuite le déploiement d’une approche de flexibilité cohérente avec ces prévisions.

Comment développer une approche sociale et technique de la Flexibilité ?

Par Frédéric Wurtz (G2ELab) et Daniel Llerena (GAEL), co-pilotes du projet FlexTASE

Le projet FlexTASE travaille sur une approche et une définition socio-technique de la Flexibilité en distinguant la flexibilité directe (basée sur des systèmes techniques pilotables et modulables automatiquement de type batterie électrique, ballon d’eau chaude…) de la flexibilité indirecte (passant par l’envoi de signaux monétaires ou non, visant à induire une modification de demande passant par les comportements, les usages et les usagers). D’un autre point de vue, le projet sépare la flexibilité dite explicite (mesurée au compteur de livraison d’énergie, quantifiable et monnayables sur des marchés de flexibilité contractualisé), de la flexibilité implicite (une flexibilité à l’aval du compteur, incitée et/ou relevant d’un comportement volontaire du côté consommation, mais non directement rémunérée en tant que telle). Ces dimensions de la flexibilité sont donc à la fois techniques et sociales, et adressent les terrains qui sont autant résidentiels, tertiaires que industriels.

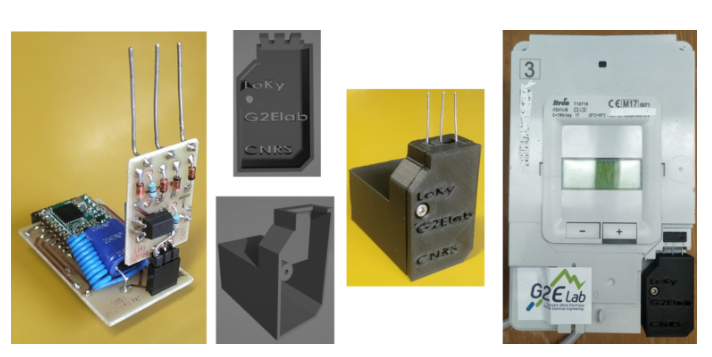

Le dispositif xKy est mis à disposition du projet FlexTASE par l’Observatoire de la Transition Energetique. Il permet de mesurer finement et en temps réel la consommation sur le compteur linky (35 millions de compteurs déployés en France), et permet ainsi le recrutement de panels de panel de consommateurs pour faire des expériences de science participative de type Expesigno, pour mesurer les potentiels de Flexibilité sur des expériences à grande échelle (plusieurs centaines à plusieurs milliers de consommateurs).

Pour ce faire, FlexTASE vise à observer et à mesurer (quantitativement & qualitativement) les dynamiques de flexibilité, en étant notamment alimenté par une recherche participative allant sur des living-labs et des terrains réels. Cette capacité est d’autant plus cruciale qu’il s’agit d’être in fine en mesure de proposer de nouveaux outils de conception, d’expérimentation et de simulation des potentiels de flexibilité au niveau de la demande.

Basé sur l’expertise de l’Observatoire de la Transition Energétique, le consortium de chercheurs peut développer des analyses originales sur les réservoirs et les leviers de flexibilité sur la demande directe (basés sur des systèmes techniques) et indirectes (passant par les acteurs et l’envoi de signaux). Grâce à la maîtrise de la récupération des données de consommation et des comportements auprès des opérateurs comme ENEDIS, mais également à la mise en œuvre de dispositions innovants comme le xKy (voir encadré ci-dessus), FlexTASE est en mesure d’expérimenter de nouvelles politiques de flexibilisation de la demande d’électricité en présence d’intermittence (voir encadré page de gauche).

Nudge & expérience participative

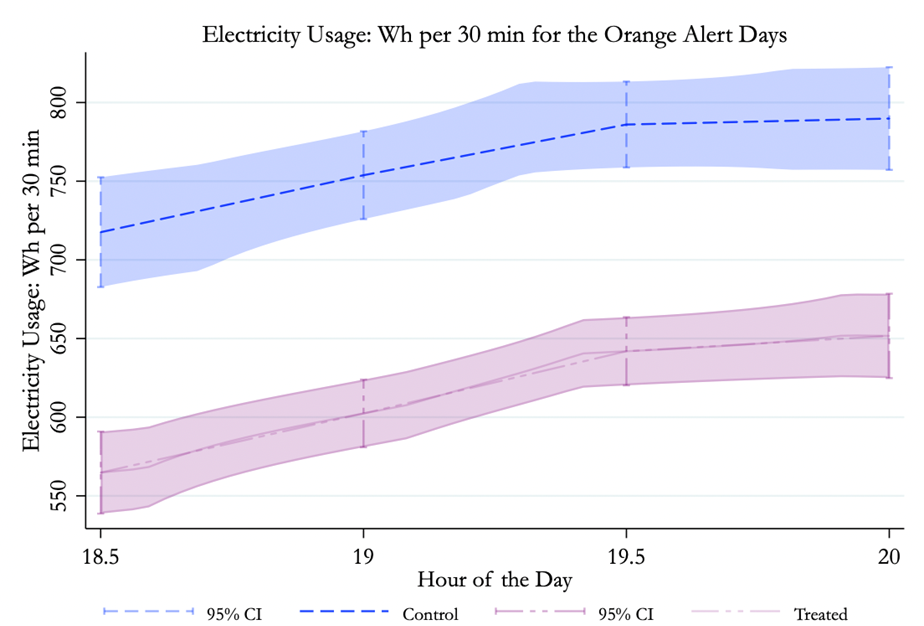

Un des objectifs scientifiques de FlexTASE est de tester de nouvelle politique de flexibilisation de la demande d’électricité résidentielle. Une étude participative menée récemment, intitulée Expesigno, montre que le recours à des signaux d’alertes de pics de consommation et à un principe d’engagements volontaires concernant des actions de report de consommation permet d’avoir des résultats significatifs de report des usages (qui vont au-delà de mécanismes de tarification dynamiques).

Comme le montre la figure ci-dessous, la consommation moyenne des ménages soumis à ce protocole expérimental entre 18h et 20h (courbe rose) est nettement inférieure à celle des ménages d’un groupe de contrôle (courbe bleue). La différence moyenne sur une série de 12 alertes est de l’ordre de 19,7 %, ce qui laisse entrevoir des opportunités importantes pour la gestion des pics de consommation. Il s’agit maintenant d’élargir cette expérimentation à une plus grande échelle (sur l’ensemble du territoire national) et avec une plus grande finesse d’analyse (grâce à des dispositifs d’observation innovants comme le xKy).

Comment des intermédiaires contribuent à l’ajustement temporel des consommations ?

Par Gilles Debizet (PACTE), pilote du projet Flex-Mediation

La perception croissante de la variabilité des énergies renouvelables commence à induire une évolution des pratiques au sein des espaces habités. Des ménages autoproduisant de l’électricité programment des activités consommatrices pendant les périodes d’ensoleillement. Des coopératives citoyennes de production d’électricité sensibilisent leurs sociétaires à la variabilité de la production photovoltaïque et au déplacement temporel des consommations. De même, des collectifs partageant de l’énergie discutent des limites de leur production (Zaphiropoulo 2025). Ainsi, production et consommation sont considérées conjointement.

A l’échelle nationale, le risque de pénurie a été médiatisé pendant l’hiver 2022-2023, sous l’égide de RTE, le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité français, via le bulletin télévisuel quotidien de « météo de l’énergie ». Sous contrainte de la crise du gaz russe, l’expérimentation a révélé une importante flexibilité de la demande ; la baisse de la consommation d’électricité des ménages les hivers suivants laissent supposer que des pratiques modifiées en 2023 perdurent encore en 2025 alors même que les prix ont sensiblement baissé. Des collectivités locales invitent leurs administrés à se rapprocher d’un agrégateur d’électricité en mobilisant un argumentaire civique (moindre recours à des centrales électriques carbonées pendant les pointes de consommation) et pécuniaire (rémunération de l’effacement des consommations. Certaines s’engagent dans des actions de médiation auprès de ménages et des entreprises de leur territoire à l’instar du projet Inter-reg Smartcore porté en France par l’association Energie en Pays de Vilaine.

© Pappalardo

Ainsi, une variété d’acteurs mène des actions de médiations – à diverses échelles territoriales – afin que les utilisateurs ajustent temporellement le soutirage d’électricité. Le civisme entre les partes prenantes est invoqué, le plus souvent sans contreparties financières. La référence à une communauté ou un territoire est plus ou moins explicite. A son niveau, le particulier ou l’entreprise disposant de moyens de stockage (ballon d’eau chaude, batterie de véhicule électrique) arbitre entre stockage, soutirage/injection et l’organisation de ses activités. Si l’équation micro-économique peut être écrite sur la base de variation temporelle du prix de l’électricité ou d’une rémunération de l’effacement, elle est loin d’expliquer seule les changements de pratiques.

Flex-Mediation considère que les médiations comme leurs impacts sur les utilisateurs d’énergie s’inscrivent dans le temps long des organisations et des territoires et celui des relations i(directives vs participatives, économiques vs civiques…). Elle s’intéresse aux intermédiaires énergétiques tels que les coopératives citoyennes, les collectifs d’autoconsommation (Debizet et Pappalardo 2021), les agrégateurs marchands, voire les institutions territoriales.

Quatre questions guident la recherche (Pellegrino & Rupieka 2023) :

- Quelles sont les principales médiations – existantes et émergentes, marchandes ou communautaires – en direction des utilisateurs finaux ?

- Comment la variabilité des énergies renouvelables est-elle considérée dans ces médiations ?

- Les effets produits par les médiations varient-ils selon la nature des intermédiaires et des relations instaurées ?

- En quoi les réglementations cadrent les intermédiaires et les médiations ? Et comment la régulation du secteur de l’électricité évolue pour prendre en compte la variabilité des énergies renouvelables ?

Sources :

Zaphiropoulo J.. Le rôle des limites locales dans la sobriété énergétique : éclairages à partir du cas de l’auto-consommation collective en France. Lien social et Politiques, 2025, 93, pp.256-274.

Debizet D., Pappalardo M.. Communautés énergétiques locales, coopératives citoyennes et autoconsommation collective : formes et trajectoires en France. Flux -2021/4 (126)

Pellegrino M., Rupeka M.. Contribution des centrales électriques virtuelles à la résilience du réseau électrique. Flux 2023, 132.

Comment rendre possible la prévision pour la flexibilité ?

Par Georges Kariniotakis et Simon Camal (Centre PERSEE), co-pilotes du projet Fine4Cast

Fine4Cast propose une approche holistique qui couvre toute la chaîne de valeur et de modélisation de la prévision énergétique, allant des données aux prévisions météorologiques et énergétiques, et incluant l’utilisation optimale des prévisions pour la prise de décision dans les systèmes électriques et le marché de l’énergie. Plusieurs objectifs du projet participent à une meilleure gestion des flexibilités, comme détaillé ci-dessous.

Prévoir à des horizons multiples pour une gestion progressive des flexibilités

Les gestionnaires de réseau étagent leurs systèmes de réservation et activation des flexibilités le long d’une série d’horizons temporels : d’abord contractualisation des offres de flexibilité la veille ou plusieurs heures à l’avance, puis notifications d’activation dans l’heure à venir et enfin activation (si flexibilité directe) ou demande de flexibilité (si flexibilité indirecte) durant les quelques minutes ou quelques heures où le potentiel de flexibilité est requis. Afin de bien aligner ces sollicitations de flexibilité avec les niveaux potentiels de production renouvelable et consommation, il est utile de disposer de prévisions énergétiques rejouées régulièrement afin d’utiliser l’ensemble des sources de données au fur et à mesure de leur mise à disposition. Par exemple, Météo France génère des prévisions météo numériques à 6 heures d’intervalle pour une plage d’horizons allant de quelques heures à quelques jours, tandis que les images satellites et les images du ciel prises par caméras hémisphériques informent sur la couverture nuageuse à un horizon plus court, des prochaines minutes aux prochaines heures. Ainsi FINE4CAST développe une approche continue de la prévision énergétique capable de prédire la production d’EnR et la demande locale à des horizons allant de quelques minutes à plusieurs jours et en tenant compte de toutes les sources de données disponibles.

Prévision de la consommation à l’échelle locale avec informations contextuelles.

Les consommateurs individuels quelle que soit leur typologie (résidentiels, tertiaires, industriels) sont un maillon essentiel de la flexibilité des systèmes électriques. Or aujourd’hui si la consommation globale à l’échelle nationale est prévue avec un faible niveau d’erreur, la consommation locale est elle plus ardue à prévue car moins lissée, et potentiellement influencée par des facteurs spécifiques. De plus cette consommation évolue avec les nouveaux usages de l’électricité (par ex. pompes à chaleur, véhicules électriques…). C’est pourquoi Fine4CAST s’attache à prédire la consommation à l’échelle locale en tenant compte des nouveaux usages, mais aussi en intégrant des données contextuelles et socio-économiques (actualités textuelles, réseaux sociaux, trafic, recherches news, etc.). L’analyse approfondie de ces données contextuelles est effectuée par traitement du langage naturel, intégrée à un modèle de prévision basé sur une intelligence artificielle adaptée à cette tâche.

Des prévisions qui anticipent les sollicitations de flexibilité par les gestionnaires de réseau. Au-delà de la prévision des niveaux attendus de production EnR et de consommation, il est important pour les gestionnaires de réseau de connaître le potentiel de flexibilité d’un consommateur, d’un producteur ou d’un consomm’acteur, c’est à dire un consommateur autoproduisant. Les prévisions de production EnR doivent donc quantifier non seulement des intervalles de production attendus en fonctionnement normal, mais aussi le potentiel d’écrêtement de cette production, c’est-à-dire la quantité de puissance/énergie qui peut être réduite par rapport au fonctionnement nominal. De la même façon, les gestionnaires de réseau souhaitent connaître la capacité des consommateurs à réduire ou décaler leur consommation, et cette capacité dépend du mix de consommation attendu (par ex. chauffage/climatisation, eau chaude, électro-domestiques, recharge de batteries…).

Une prévision énergétique embarquant ce potentiel de flexibilité permet de mieux estimer la veille ou pour l’heure suivante le gisement de flexibilité potentiellement mobilisable. Il s’agira ensuite d’évaluer la réponse effective à une demande de flexibilité (par exemple via les nudges, voir plus haut) afin de vérifier la quantité de flexibilité effectivement fournie au cours des périodes de demande de flexibilité. Un enjeu important est de garantir de bonnes performances de prévision dans des scénarios d’activation de volumes importants de flexibilité, qui ne concernent que quelques heures dans l’année mais qui génèrent des dynamiques relativement complexes. Un grand nombre de consommateurs répartis sur différentes lignes voire quartiers seront concernés, avec de possibles contraintes en cascade sur la puissance disponible ou les niveaux de tension observés le long des lignes.

Un changement de paradigme

L’injection en de multiples points du réseau électrique et la possibilité d’autoproduire et d’auto-stocker de l’électricité constituent ensemble un profond changement de paradigme pour les utilisateurs finaux comme pour les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs, La participation des utilisateurs finaux en termes d’ajustement temporel de la demande électrique apparaît de plus en plus nécessaire du point de vue du réseau alors même que de nombreux utilisateurs finaux accroissent leur autonomie vis-à-vis du réseau.

Les outils de prévision de la demande, particulièrement à l’échelle locale constituent une brique essentielle pour organiser les actions d’ajustement temporel de la demande. Une variété d’organisations et de solutions techniques sont susceptibles d’accompagner les utilisateurs finaux, voire de suspendre automatiquement le fonctionnement d’une partie de leurs équipements. Qualifier les médiations de ces organisations – plus ou moins locales, plus ou moins inclusives, plus ou moins techniques – et leurs effets sur les représentations des utilisateurs finaux éclaireront les voies de l’action collective, publique ou privée à différentes échelles.

D’ores et déjà, il est possible et opportun d’évaluer l’impact de signaux sur le soutirage d’électricité en fonction de caractéristiques des utilisateurs finaux. De nouveaux outils de simulation optimisant la mobilisation de l’électricité renouvelable permettront aux gestionnaires de réseaux et aux organisations susnommées d’accompagner les utilisateurs voire d’activer par délégation les appareils consommateurs de l’électricité.

Un levier stratégique pour la décarbonation de l’industrie

Par Fabrice Lemoine (LEMTA) et António Pires da Cruz (IFPEN), directeurs du PEPR Spleen et Simon Camal (Centre PERSEE), co-pilotes du projet Fine4Cast

Pour cette première revue, la direction du Programme et équipements prioritaires de recherche pour la décarbonation de l’industrie (PEPR Spleen) nous présente sa perspective sur les enjeux de la flexibilité énergétique.

Pour atteindre l’objectif de réduction de 81 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel d’ici 2050, une transformation en profondeur de l’industrie française est indispensable. L’électrification de ses procédés représente un levier stratégique pour réussir la transition écologique d’un secteur qui représente près de 20% des émissions nationales.

Le programme de recherche PEPR SPLEEN ambitionne de structurer cette mutation en développant des solutions innovantes pour des procédés industriels plus sobres en carbone. Ses axes de recherche sont :

- Le développement de nouveaux outils de prédiction et de suivi

- L’intégration des énergies bas-carbone et l’amélioration de l’efficacité énergétique

- La décarbonation et l’intensification des procédés

- Le stockage et la valorisation du CO₂

Ce basculement vers une industrie davantage électrifiée soulève une question majeure : comment assurer une alimentation électrique durable sans fragiliser un réseau déjà fortement sollicité ? C’est dans ce contexte que la notion de flexibilité électrique prend tout son sens.

La demande se pilote, à la hausse comme à la baisse

Le développement des énergies renouvelables – en particulier solaire et éolien – nécessite la prise en considération d’un paramètre essentiel : leur production est intermittente, dépendante des conditions climatiques. Résultat : il devient de plus en plus difficile de faire coïncider production et consommation en temps réel. Or, pour garantir la stabilité du réseau électrique, cet équilibre est essentiel.

La flexibilité électrique consiste à ajuster la consommation en fonction de la disponibilité de l’énergie. Cela signifie, pour un industriel, être capable de moduler (reporter, diminuer ou augmenter) certaines consommations sur des plages horaires précises, souvent de quelques heures. Par exemple : démarrer un cycle de chauffe électrique en milieu de journée, au moment où les panneaux solaires produisent à plein régime.

Flexibilité énergétique : des bénéfices concrets pour l’industrie

De nombreux procédés industriels présentent un potentiel de flexibilité important : fours électriques, broyeurs, systèmes de ventilation, groupes froids… Pour peu qu’ils disposent d’une certaine inertie thermique ou d’une capacité à être pilotés intelligemment, ils peuvent participer à l’équilibre du réseau.

Pour les industriels, la flexibilité électrique offre plusieurs avantages :

- Réduction des coûts énergétiques : en adaptant la consommation aux périodes où l’électricité est abondante et moins chère, notamment en journée lors des pics de production solaire.

- Nouveaux revenus : grâce à la participation aux mécanismes d’effacement, les sites industriels peuvent être rémunérés pour leur capacité à réduire temporairement leur consommation.

- Amélioration de la résilience énergétique : en s’adaptant aux fluctuations du réseau, les industriels renforcent leur autonomie et leur capacité à faire face aux aléas énergétiques.

Vers une industrie agile et sobre en carbone

La flexibilité électrique n’est plus un concept théorique ou réservé aux grands groupes. Elle s’impose comme un outil opérationnel, déjà disponible, pour accompagner la transition énergétique. Elle ne remplace pas la sobriété ou l’efficacité : elle complète ces deux démarches.

Les projets portés par les PEPR SPLEEN et TASE illustrent un élément fondamental : l’innovation se joue aussi dans l’articulation entre consommation, production et réseau. Ainsi, la transition vers une industrie bas carbone n’est pas uniquement engendrée par l’émergence de nouvelles technologies, elle est également favorisée par une intelligence d’usage, collective et coordonnée.

Plus d'actualités Article