Études multi-échelle

pour un photovoltaïque durable

L’intelligence artificielle est un outil puissant, au coeur des recherches de certains projets du programme. Le projet MINOTAURE associe techniques expérimentales, analyses théoriques et modélisations, assistées par IA, pour améliorer la fiabilité de nouvelles technologies photovoltaïques à haut rendement. Le projet HyMES de son côté tente de concilier la précision des modèles physiques avec la rapidité de calcul du machine learning.

Par James Connolly (IPVF) et Jean-Paul Kleider (LGEP), membre et pilote du projet MINOTAURE

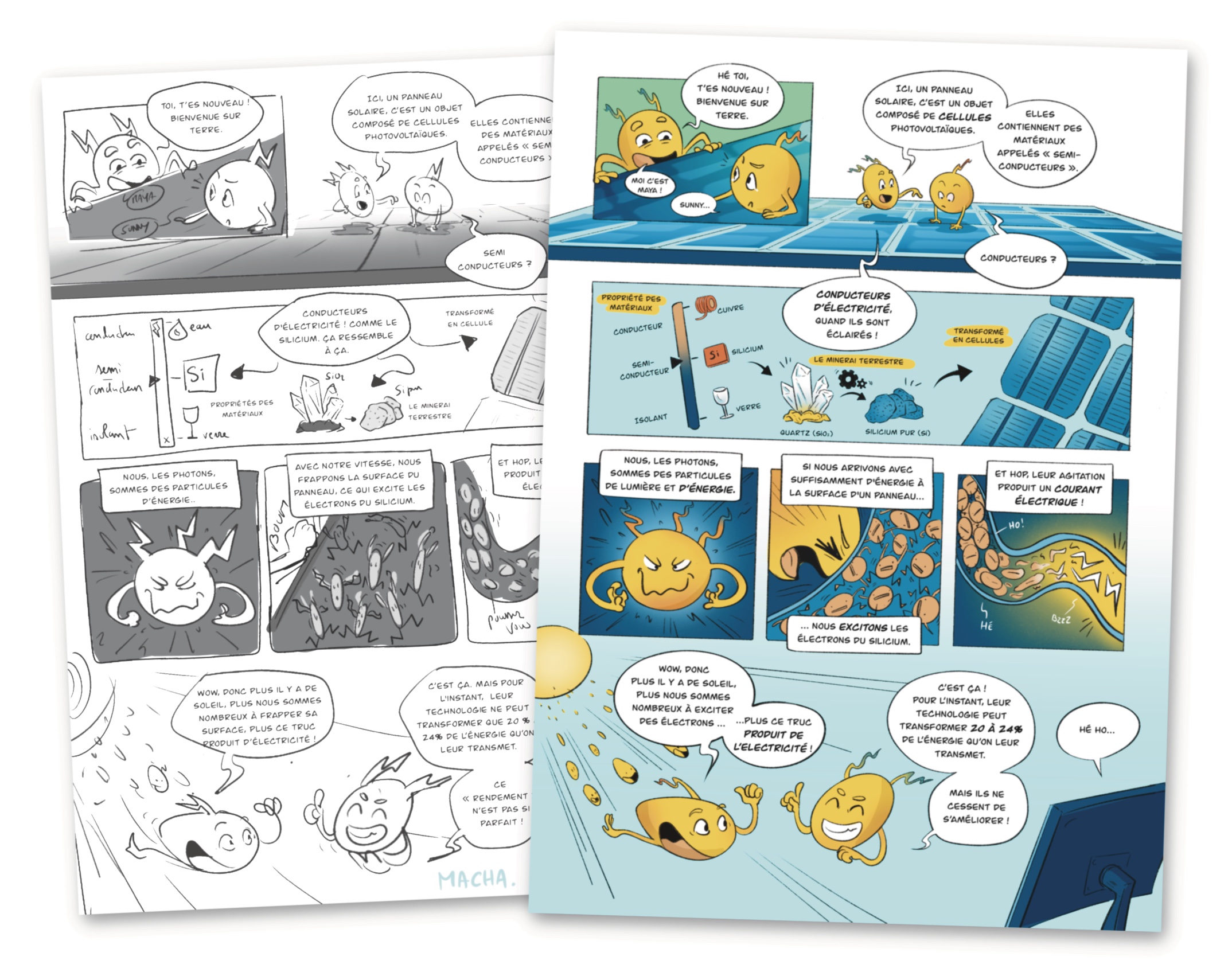

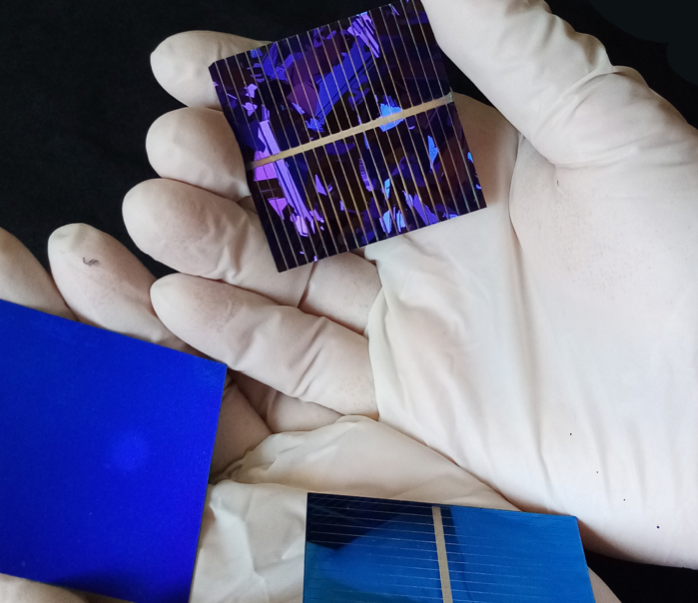

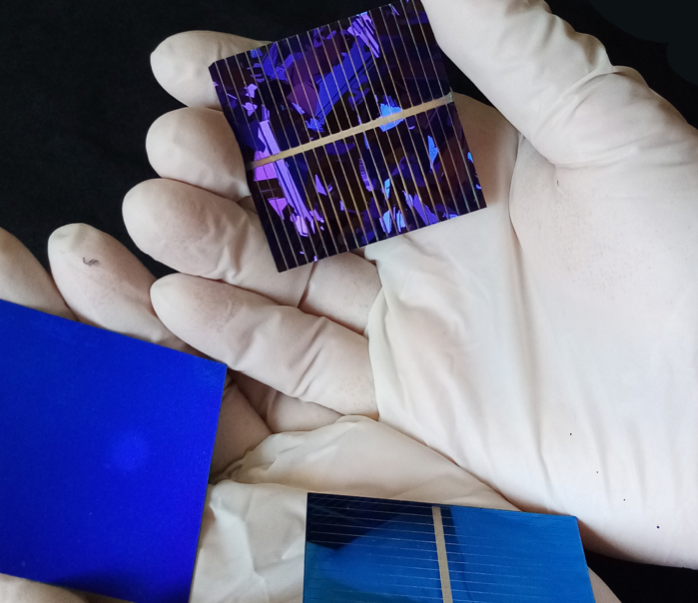

L’énergie solaire photovoltaïque (PV) est aujourd’hui de plus en plus compétitive à travers le monde. Elle repose principalement sur des cellules utilisant du silicium comme matériau absorbeur de la lumière et convertissant les photons en porteurs de charges (électrons et trous). Des améliorations technologiques ont été apportées au cours des dernières années pour favoriser la collecte de ces porteurs et freiner leur recombinaison, comme par exemple dans les structures à hétérojonctions de silicium ou les structures Topcon. Ces améliorations ont permis d’atteindre des rendements de conversion de l’énergie lumineuse en énergie électrique de l’ordre de 27 %, et proches de 25% dans des produits industrialisés. Une grande marge d’amélioration existe cependant pour accélérer le remplacement d’énergies non renouvelables dans le contexte de la crise climatique. Pour cela, des améliorations des cellules solaires sont étudiées du point de vue des matériaux et de la conception des cellules.

Une solution repose sur des technologies de cellules tandem. En associant par exemple une cellule en silicium à une cellule constituée d’un matériau semiconducteur possédant une bande interdite plus grande que celle du silicium, comme une pérovskite hybride halogénée, on peut limiter les pertes par thermalisation des porteurs photocréés, et ainsi envisager des rendements de conversion supérieurs à 40%. Un défi fondamental de ces nouveaux matériaux et nouvelles structures est d’assurer leur stabilité et leur durabilité.

Le projet MINOTAURE rassemble 8 partenaires industriels et académiques regroupant 22 laboratoires pour étudier l’origine des dégradations des technologies de cellules PV émergentes, prévoir leur évolution et permettre par la suite leur développement à l’échelle industrielle avec une fiabilité au moins égale à celle de cellules actuelles en silicium, qui offrent des garanties de fonctionnement de plus de 25 ans.

En premier lieu, le projet déploie un large panel de techniques pour caractériser les matériaux utilisés dans ces nouvelles cellules, ainsi que leurs interfaces. Le projet vise une compréhension fine des propriétés chimiques, physiques et électroniques, mais aussi de l’évolution de ces propriétés sous diverses excitations externes telles que des changements d’illumination ou de température, mais également d’impacts atmosphériques, tels que l’humidité ou des polluants. Certaines caractérisations permettent un suivi « in situ » sous dégradation accélérée ou des mesures « operando », c’est à dire dans des conditions rencontrées dans le fonctionnement des cellules.

Les caractérisations couvrent un vaste ensemble allant de l’échelle atomique à l’échelle macroscopique de la cellule. Elles sont accompagnées par des analyses théoriques et des modélisations également multi-échelle. Des calculs dits « ab-initio » principalement basés sur des méthodes « density functional theory » (DFT) permettent l’évaluation de propriétés physiques à partir de la disposition d’atomes dans les matériaux. Les paramètres de matériaux issus de ces calculs théoriques à l’échelle atomique peuvent ensuite être introduits dans des calculs numériques à partir de méthodes de type éléments finis ou différences finies à l’échelle des dispositifs. Les équations régissant les concentrations des porteurs de charge (équations de continuité et de Poisson) sont résolues en tout point et les densités de courant sont calculées à partir des mécanismes de dérive/diffusion pour estimer les performances photovoltaïques dans différents types d’environnements ou d’applications.

Cette association de modélisations multi-échelles peut ainsi servir de guide dans le choix de nouveau

matériaux prometteurs ainsi que dans leur optimisation. Par ailleurs, les modélisations sont aussi mises à profit pour calculer des grandeurs accessibles par nos caractérisations ou pour simuler les techniques de caractérisations. Elles constituent alors une aide précieuse au diagnostic et à l’interprétation des mesures.

Ces approches traditionnelles de modélisation sont aujourd’hui complémentées par des méthodes émergentes reposant sur l’intelligence artificielle (IA). Celle-ci peut intervenir particulièrement lorsqu’un grand nombre de données sont générées, que ce soit sur le plan expérimental ou sur le plan théorique. L’IA développe en lien avec le plan expérimental des méthodes d’analyse de données automatisées, permettant une accélération de leur traitement et de leur analyse, qui peut aider au développement beaucoup plus rapide de matériaux et dispositifs. La vraie innovation de ces techniques d’IA est la capacité d’identifier des motifs (« pattern » en anglais) dans de vastes domaines de données. Ceci passe par des méthodes dont la première est l’apprentissage pour identifier ces mêmes motifs, un sujet complexe que nous ne détaillerons pas plus ici. Ceci peut être particulièrement utile pour étendre ensuite les modèles d’IA vers des aspects prédictifs, notamment l’évolution du comportement des cellules en situation de fonctionnement et leur dégradation.

Entre rapidité et précision

Par Bruno Lacarrière (GEPEA) et Mathieu Vallée (CEA LITEN), pilote et co-pilote du projet HyMES

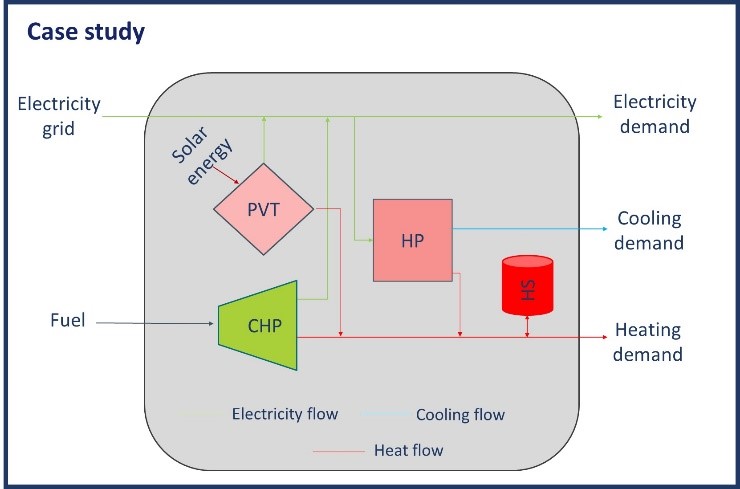

L’IA, et plus spécifiquement le Machine Learning (ML), peut également être utilisé en appui aux modèles mécanistiques des systèmes énergétiques pour lever les difficultés de leur résolution et accélérer les calculs. C’est l’objet du projet HyMES : Hybrid Modeling for Multi Energy Systems (MES) qui étudie les stratégies d’hybridation des modèles physiques et des modèles de ML, dans le cas du couplage des réseaux électriques et des réseaux de chaleur (réseaux eux même en interaction avec les systèmes de production et de stockage qui leur sont raccordés).

L’enjeu est de lever les difficultés inhérentes aux modèles physiques (précis mais lents) et aux modèles ML (rapides mais peut explicables et limités à leur espace d’apprentissage) pour permettre un meilleur dimensionnement et un meilleur pilotage des réseaux multi-énergie, afin d’augmenter l’intégration des énergies renouvelables intermittentes, et accroitre l’efficacité globale du système.

L’une des complexités des MES vient des différentes échelles à considérer : les échelles spatiales qui vont des systèmes de production locaux (ex : installation PV ou chaufferie) jusqu’aux réseaux qui assurent la distribution de l’énergie sur tout un territoire; les différentes échelles temporelles qui correspondent aux dynamiques propres des systèmes (ex : charge/décharge du stockage), aux horizons de temps visés (ex : dimensionnement, pilotage, contrôle) et aux pas de temps des modèles ; enfin les différents niveaux de complexité du MES en terme de nombre de systèmes énergétiques en interaction forte.

Ainsi, les verrous scientifiques de la modélisation physique des MES reposent sur la difficulté de choix de compromis entre rapidité de calcul et précision des modèles, compatibles avec les objectifs de dimensionnement et de pilotage des systèmes couplés. Les notions d’incertitudes (et leur propagation dans les modèles), d’explicabilité des résultats, de pertinences des modèles hybrides en dehors des plages d’apprentissage, de changement d’échelles (temporelles et/ou spatiales) sont pour leur part des verrous scientifiques des modèles ML.

Les verrous scientifiques de la modélisation physique des MES reposent sur la difficulté de choix de compromis entre rapidité de calcul et précision des modèles.

Afin de lever ces verrous par l’approche hybride proposée, il est important d’établir et de catégoriser les différentes stratégies d’hybridation des modèles et de cibler l’utilisation du ML. Cette question est en soi un des objectifs du projet HyMES*. Les choix d’hybridation peuvent ainsi être considérés au niveau des équations du modèle physique à traiter : apprentissage de résidus, substitution de non linéarités, identification de paramètres… Ces choix concernent également l’articulation entre les modèles physiques et le ML : pre-processing des données par les modèles physiques préalable à l’apprentissage des modèles ML, accélération des modèles physique par le ML, apprentissage de données d’entrée des modèles physiques, association en parallèle des modèles ML et physiques, guidage du processus d’apprentissage ML par lois physiques… Cette articulation intervient également sur les modèles d’optimisation utilisés en complément des simulations pour élaborer des décisions sur les systèmes (dimensionnement, pilotage).

Les premiers travaux réalisés par les partenaires du projet HyMES montrent d’ores et déjà des résultats prometteurs qui confirment la pertinence de l’approche proposée. Ainsi, à titre d’exemple à l’échelle d’un système, des travaux comparant les performances d’un modèle hybride et d’un modèle de référence physique détaillé de stockage thermique latent, montrent une capacité des modèles hybrides à modéliser les phases dynamiques de charge et de décharge, avec une moyenne d’écart quadratique sur les températures de l’ordre de 10-2, pour un calcul accéléré de plus de 300 fois. Ces résultats complètent des conclusions similaires (travaux réalisés en amont du projet HyMES) pour la modélisation hybrides d’autres systèmes (PAC, stockage sensible, réseaux électriques).

*Le résultat de cette réflexion a fait l’objet d’une présentation à la conférence internationale : Mabrouk, M. T., et al, « Identifying opportunities for hybrid modeling approaches in Multi-Energy Systems », 38th Intrenational Conference on Efficiency, Cost Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS 2025), 29 June-4 July, Paris

Plus d'actualités Article